地域の伝承と聞取り

ここでは地域の方々から聞き取った伝承や私家版印刷物にある情報を、プライバシーを侵害しない範囲で掲載しています

❶桜井地区

宝珠型の石造物(灯籠の上に乗せられている部分)

写真の灯籠は、島本町役場駐車場の隅に置かれていた。上の宝珠型の部分のみが古い。

聞くところによると昭和の終わり頃、桜井の竹林で住民が発見し漬物石として使おうと持ち帰ったが、家人に気味悪がられ、役場に持ち込まれたものという。役場の駐車場角に、現代の灯籠と組合わせて置かれていた。

2022年1月、豊田裕章氏の主導で調査を実施。現在は島本町ふれあいセンターに保存されている。

#桜井 #石造物 #中世

小字の読み方、その他

トリミング-1024x902.jpg)

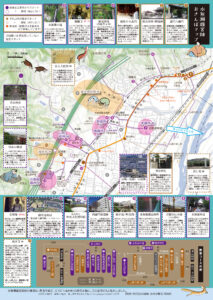

ピンクは「わがまち第三地域の現況」(平成3年第三地域住民委員会編)小字図より、町史小字図と異なる部分を書き入れた(矢吹)

(2019年桜井の古老聞取り)#桜井 #小字 #地名

六条殿・・・ロクジョウデン。 名神拡幅により御所池は縮小され、待宵小侍従墓は、小字「苔山」から御所池ほとりに移された。

仙入、仙入裾・・・センニョ、センニョスソ(町の小字図は「仙人、仙人裾」と記載)

越谷・・・コエダニ

苔山・・・コケヤマ。コケジンサンと呼んでいた。名神高速拡幅前は、2車線の間に待避所があり2本の松と小侍従墓があった。元はこんもりした小山の地形。

ヤケガ尾・・・町史ではふれあいセンターの位置になっているが、実際はもう少し北西側

塔の山・・・トウノヤマ。ほぼ平坦な土地。いつから平坦なのかは不明

応堂寺山・・・オウトウジヤマ。堂はトウと読む。

薬師堂の庭・・・ヤクシドウノニワ。かつて浄福寺池と呼ばれる池があった。寺があったかどうかは分からない。

(2018年広瀬の古老女性に聞取り)

真如院…待宵小侍従ゆかりの寺。のちに上牧の本澄寺内に移転した。桜井には本澄寺檀家が数件あった。今は1件のみ。

ふれあいセンター・役場の場所…もともと官有地だったので安く譲り受けて公的用地とした。

水・土地・風習

(2020年桜井出身の古老と桜井の女性に聞取り)

■井戸・湧き水のこと

・桜井の田んぼは湧き水を利用している。格別においしい。

・桜井は湧水が多く、どの家もたいがい家に井戸があった。

・井戸の水の水質は、近所同士でもそれぞれ違っていて、良い水の出る場所にも水をもらいにいったりしていた。

・名神拡幅などにより井戸の水の状態が変わる。濁ったり、減ったり、枯れたり、蛇が出てきたり、何も変わらなかったり。井戸によってそれぞれ反応が違った。

■水上池

・水上池は近代に作られたため池。新池から水を導水していた。かつて管があったが今は見当たらない。現在は導水しているのか湧き水なのかわからない。

■丸岡山

・特別に赤松を多く植えていた。マツタケが良く採れた。

■風習

・このあたりでは地主のことを「荘園さん」と呼ぶ

・やしゃ講(八社講?)というのがあった。各家の長男はこの講に顔を出す義務があって、山の管理や水路の管理など様々なものに駆り出されていて、顔を合わす機会があるので家と家の繋がりもあった。最近はそういうことも無くなり、山や土地の管理も行き届かず、家の繋がりもほとんど無くなった。