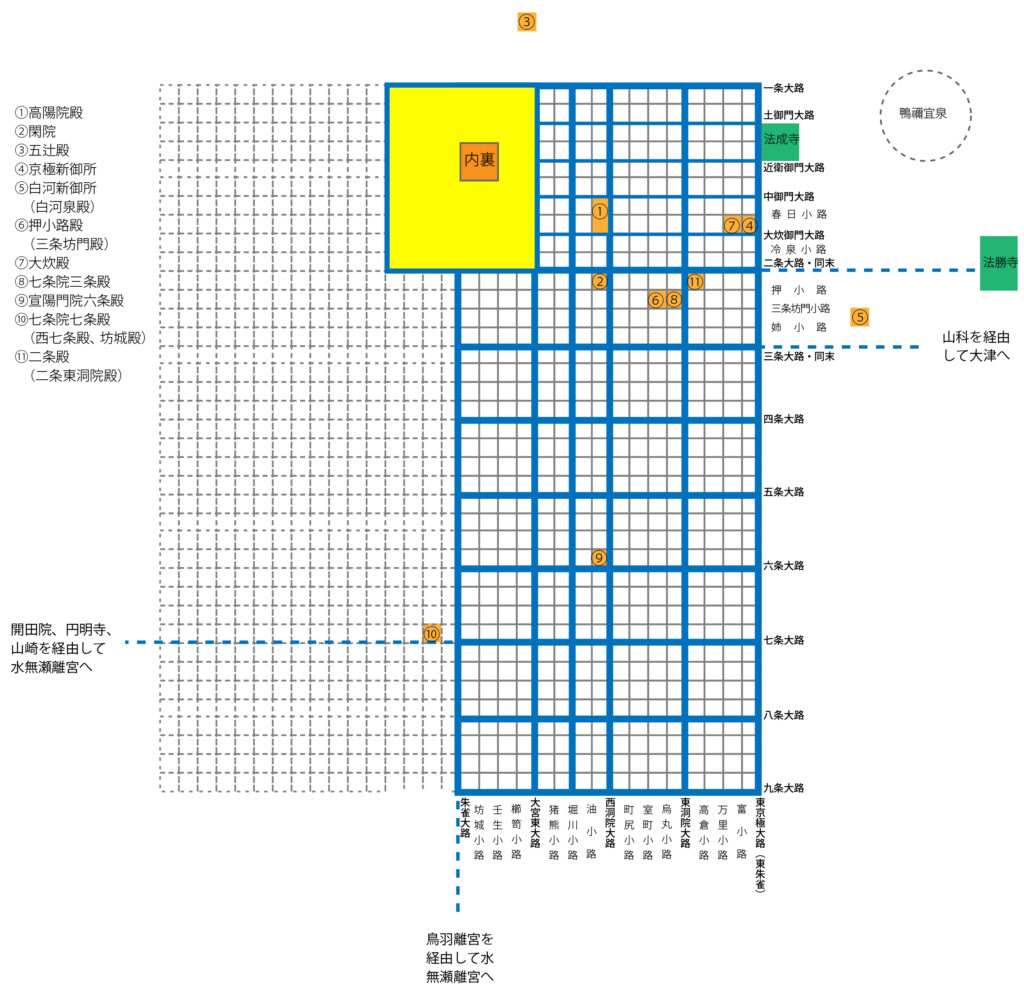

後鳥羽院政期の平安京と近郊の政治空間

研究所 所報 第1号

後鳥羽院政期の平安京と近郊の政治空間について

2025年3月31日

豊田裕章

建保年間に後鳥羽上皇は、院の根本の御所である高陽院殿に順徳天皇の内裏を包摂して、上皇と天皇が長期にわたって同居した。そのため、後鳥羽上皇は、 高陽院殿内を築垣でさらに区画して内裏的空間を設け、上皇の空間と天皇の空間の間に、本内裏の承香殿と常寧殿の間の中央をつなぐ廊のような南北方向の渡殿が建てて、上皇と天皇が自由に行き来できるような構造に改修した[i]。このように改修された高陽院殿の構造は、禁中を包摂した構造であり、当時にあってはかなり異例であった。また、高陽院殿には、後鳥羽上皇の妃で順徳天皇の母であるある藤原重子(修明門院)も同居している。 高陽院は後鳥羽上皇と修明門院、二人の皇子である順徳天皇の一体化した拠点的な御所であると考えられる。

さらに『明月記』には、後鳥羽院政期における八条院の衰退を窺わせる記述があるが、後鳥羽上皇の本所御所である高陽院殿には、八条女院(式子内親王)の八条院領を継承した九条任子の娘である春華門院(礼子内親王)も居住する殿舎があった[ii]。このような高陽院殿の構造は、後鳥羽上皇が、八条女院領をも直接的な管下においたことを示すものである。

後鳥羽院政期には人事の裁定が院御所で行われたが、院の近臣として、また内大臣として権勢を振るった源通親が逝去してからは、藤原兼子の夫となった大炊御門頼実が、政治的にきわめて重要な位置を占めている。

(つづく)

全文は下記リンクからご覧ください

https://www.minase-institute.com/wp-content/uploads/2025/04/後鳥羽院政期の平安京と近郊の政治空間-002_p1.jpg

https://www.minase-institute.com/wp-content/uploads/2025/04/後鳥羽院政期の平安京と近郊の政治空間(002_p2.jpg

https://www.minase-institute.com/wp-content/uploads/2025/04/後鳥羽院政期の平安京と近郊の政治空間002_p3.jpg

-1-300x225.jpg)